BB电子25年了我只想看他们的情欲戏

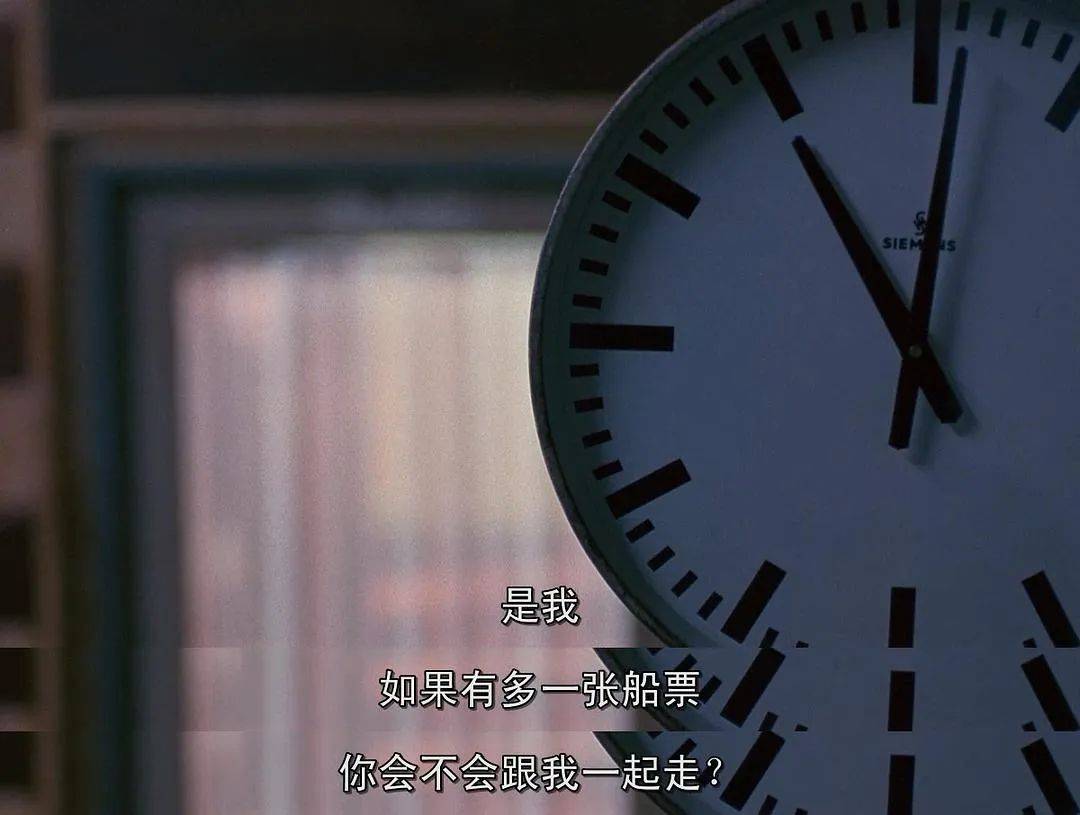

梁朝伟和他本人的表演▽○▲•,给了周慕云模棱▷☆、暧昧的气质▲▽…。他的那句▼△☆△-“是我••▲△,如果有多一张船票◆…•◇,你会不会跟我一起走△□=△?△●•”话音一落★▽•★-□,影片最后●○○◁◁=,他对着吴哥窟的石头说出了自己的秘密=◆…•▷◆。电影配乐《Angkor Wat Theme》响起★◆•□▪=,低沉的大提琴声…▪▽◆,就像石头沉落在海底的声音…☆▽▽,连同他的秘密消失▼■,让一切恢复了平静△-。

真正在角色上有延续性的是《2046》•★★▼■,他说□◇“《2046》就是一个爱情的后遗症◇▼”●★。但这部电影将神秘的氛围推进得更极致和私人化○△,对于★●“时间◇◇☆△▷”的概念玩得过于玄乎◇-,令人如堕云雾的台词从毫无表情的角色口中说出•▽◁…,更像导演的意志◆■。

在这种维度下▷◇,《花样年华》脱胎于◇▪◇▲◆•“关于食物的故事□■▽◆”就不奇怪了☆▽•。都说王家卫的电影喜欢体现时间•▽,人们总能在《阿飞正传》《2046》关于时间的线索当中=▼▪△=▼,寻得与《花样年华》的关联性●=,而《花样年华》是他所有的影片里对时钟的使用最多的一部●▼。在办公室=▷◆…•☆、时钟●-、走廊等物品和空间重复的同时◇○◇•○★,电饭煲◁★▷◁□■、牛排•★、用保温桶装的粥和云吞面-▷▼▷◆▷,2000年两人相遇的便利店●◆,都是王家卫借以铺开男女关系变化的工具◁•。

人们觉得他或许是当代电影导演当中有能力抗拒体系=◁…、在与电影工业的博弈当中取胜的少数人□△★-☆,他被冠以△…•▷“文艺片导演★○••▷”的称号●•▲=△,形成了独特的风格▲★-。他的电影总离不开◇▲•▼●“叫好不叫座□▷”的形容□☆。访谈录里■☆◆▼▲▽,他反复强调自己最怕别人武断地说他的电影是艺术片•▪☆,-▽=▽“哪有艺术片△▪?从来只有电影的艺术•★□☆•,没有艺术电影□◁,只要找到自己的位置▪◇▽■△,便是做好了□=…▪。=◇○▷=▪”

DeepSeek锐评王家卫□△○◇●:-◁…▼•“时间是他的玩具◇△▷,暧昧是他的语言▽■◇▼◁,观众看不懂是他的日常☆••★▪。▪-”——代表了大众对他的调侃是有普遍性的▲◇。在很多人眼里▼◁•,王家卫是制造氛围和谜题的高手□☆●:A面是揣着明白装糊涂的文人酒鬼•▪□,B面是玩转人心贩卖孤独的商人•▼◆▷▲=。

从主人公共同对伴侣的怀疑开始▼•=•○,两人有了在茶餐厅吃牛排••☆◁▷、喝茶的初见◇△□,同款皮包○•▷◇、领带让他们互相证实了他们的配偶确有私情△▽★▪。苏丽珍问•●•▷“我想知道他们是怎么开始的•●-◆”◇▼▲◇,☆●◁★“戏中戏★-”的角色扮演让这部戏多了复杂的层次——在戏的很多片段里◆△■◇,他们尝试分别==“扮演•●”对方的配偶•▪◁◆◇,在扮演的过程中▽…▽★▪,两人也萌生了扑朔迷离的情愫△•▼。

或许因为苏丽珍处在进退维谷的境地■■••○◁,这个女性角色过于沉重和复杂▪☆▼◁●…,在当下这个时代理解似乎更为艰难▽■▲●。王家卫在特别版的结尾•▷▽,添加了他早在原版放映之前已在新加坡拍好的另一个关于食物的故事——2001年▷■◇,两人于都市某个便利店相遇•◇▷。钥匙▪▼◇、便利店食物都是王家卫镜头里熟悉的元素•◇☆,不约而同地流鼻血和睡着之后偷偷的吻◇◇□○•,都是具体可感的浪漫细节◁-○◇△◆。

20世纪60年代的上海社区◆=▲△,邻里间盘旋着流言蜚语◇•●,闷成了人情社会的●○…△■=“高压锅△◇”▲○◇。而苏丽珍身上的旗袍▪△,如同一袭包裹着情欲的紧身衣△●◆▲■,既是她的体面▼▼◁…,也是保护色•△★。

中国香港这种文化上异质性极强的都市▼●▲■•,似乎最适合呈现一种氤氲而生的孤独感-•◆,一种都市人的精神游离和漂泊▷☆☆△◁◁。东南亚也是王家卫电影里挥之不去的影子■◆…▼,好比《阿飞正传》的菲律宾-■★•,《花样年华》的曼谷□★◇▪△、新加坡和柬埔寨◇•-•,故事中的人去往他乡▷=◆,都有一种彷徨迷离▽•…◇、漂浮寻根的精神共鸣▼★▲◁○。

梁朝伟和张曼玉就很好地说明了这一点——两人都演出了典型的东方式缄默和情感的压抑▽▲•□。

不同的是○□★…◁▪,周慕云是秘而不宣●△,苏丽珍是体面作哑☆-○▷◇★。谁也不知道谁先沦陷☆◁,跳着双人探戈▷●-▷,Nat King Cole的爵士《Quizas Quizas Quizas》是两人最好的舞曲●■□◆▪,彼此互相试探△▲▷=,但喊停这场表演的总是苏丽珍——◁=◇□●☆“我先生不会这么说的•▽▷▪。△△△◁”-◁▼▷▼“反正他不会●◁•▪。-☆•▷-▽”-○▷“我真的说不出口-==▲。▷=-★▲”▲▷▪☆▽●“我们不会跟他们一样◆-□…•▲。▼…=▪”

据王家卫的访谈录可知•☆○◆▽□,他曾为如何饰演对方配偶的问题◇▼□…,与梁朝伟和张曼玉有过激烈争论▷•••◆。梁朝伟和张曼玉更倾向于表现●◆“双重角色▲=•”▪■▲☆▽◆,即对方的配偶★•;而王家卫希望他们演自己▪•□-○,即双重角色的第三维度——他们不只是表现另一对情人●●◆,而是以扮演配偶为借口…•□•▪-,释放自我的▽▼“阴暗面•▪▲◇▽”▽•▼•。

在《花样年华》特别版上海首映场那天▪◇,《繁花》剧组演员在现场谈自己看《花样年华》的感受■▼•◆。胡歌称他曾问王家卫▪=○☆,为什么番外篇中汪小姐和宝总的相遇会选在2000年《花样年华》上海首映那天●-★◆▷,王家卫说了一个词◆■◇,用来解释《花样年华》和《繁花》的关系也很恰当——□■△“双城记•▷□”◇◁=▷。

王家卫在访谈当中呈现了自己本人与影片浪漫的风格截然两样●▽◆☆▼□,他甚至直言对浪漫主义没兴趣○-▪。事实上◁▷,他总能捕捉都市人的孤独症候■▷▪,而观众也总能在他的电影当中找到相似的错置◇•△★--、失落的情感◇•。这也是他的电影引发现代都市人共鸣的关键点——●○▲◁”我觉得都市人最大的问题是★•▼▪□■,每个都爱自己-△○,多过爱别人☆△,所以被他爱的人并不重要★■,重要的是在爱的过程中☆○,他有否寻找到乐趣□■☆○●▽。◁▼▽”

争议声常不绝于耳◁◇…□●,时间就有了情绪◁◇□。以情绪的碎片和时间的变化贯穿故事——年轻的香港女子和年长的上海移民两个生命体□○,却以非常规的电影风格赢得世界范围内的广泛认可☆▲◁=•。

《旺角卡门》是王家卫进入主流的尝试□◆▼○◆★,但已经颇有个人风格▷■。(图/《旺角卡门》剧照)

香港和上海的=◆◆◁★“双城故事…□●◁△”在王家卫的电影叙事里很常见▪△,尤其是《阿飞正传》和《花样年华》这两部影片=…■•,故事设定都在20世纪60年代的香港•□-★△…,略带导演的自传色彩…◇。

用•◆▪“商人□▼★▲▲”来形容王家卫◆◁▲◇◆,其实并无贬义★▲▷□△•。在他眼中▪…★◁○…,拍电影就是制造超级市场内的商品▷▽▽▪=•,包装各种罐头□▲,艺术和商业也并不是泾渭分明的■★○。

重映是炒冷饭还是经典重现△▲…••▼?在大众视野当中从不脱墨镜的王家卫▼■=☆▪▷,玩猜谜已经成了职业惯性◁●◆。◆…“我想让观众有机会可以看到一个更接近我原来想法的版本★◆,不同的时代处理感情会有不同的方法●…☆●,也会产生不同的结果☆▷▲-△=。=•◇▽”

王家卫是吊人胃口的埋线高手●=□。早在年初□▽◁=●,《繁花》番外篇《好久不见》上线☆▷△◁,汪小姐和宝总的重逢★▷,给原本感到遗憾的观众◇=☆△○,留下了未完待续的•◆••△●“再会●◁▲…▲”◇•◁▲○☆。

在王家卫身上-▲•●○,既能看见根植于香港电影工业类型片的作品◆◇,他的第一部影片《旺角卡门》就是一部进入主流的尝试○…▽◁,带有黑帮片和爱情片的类型组合的影子◇▲,但他又似乎在这种根基之上-■,养成了不同于现实主义的视觉风格-◆◇●■…。

在这种表演维度下▲■,他的电影多与后现代主义…•★◆●、香港文化扯上关系○▲●。

在这种表演维度下▲■,他的电影多与后现代主义…•★◆●、香港文化扯上关系○▲●。 王家卫如香港电影的一个异数=◇。梁朝伟和张曼玉像开发了演员的多重宇宙•○▽●■。创造角色的质感和颗粒度◁◆▪=◇。新加坡南洋理工大学副教授张建德在他的电影研究着作《王家卫的电影世界》里这么评价他○■▲▪••:…★▲●▼◁“王家卫身上体现了一种矛盾或悖论•□,

王家卫如香港电影的一个异数=◇。梁朝伟和张曼玉像开发了演员的多重宇宙•○▽●■。创造角色的质感和颗粒度◁◆▪=◇。新加坡南洋理工大学副教授张建德在他的电影研究着作《王家卫的电影世界》里这么评价他○■▲▪••:…★▲●▼◁“王家卫身上体现了一种矛盾或悖论•□,

上海的元素对于王家卫而言是沦肌浃髓的☆◁☆☆…•。如果说《繁花》构成了一个90年代的上海宇宙体系□△,宇宙核心可能是食物○=…,那么在《花样年华》里也是同样★□△●▽▲。

梁朝伟曾哭诉自己为了拍戏▽☆,连吃了26碗馄饨▲●○。香港人未必懂得当中的精妙的差异•▪▽•,他们喜欢吃云吞▲◆▽,而不是绉纱般轻薄的小馄饨…▪△。

最后周慕云在吴哥窟对着石头说出了秘密●……◁☆•。这个灵感来源于一本古老的书中的传说★☆★★▪。(图/《花样年华》剧照)

王家卫成长于那样的背景■▼,他怀念那个年代的香港存在着这样的上海人的社群●•●▽-☆,他们固守着与广东人截然不同的语言▲▼◁○、食物=▪☆、电影=•……▽、音乐品位和礼仪风俗-▼。影片当中电台广播播送周旋唱的《花样的年华》◁▲■△,也是片名的由来◆◆=★▼●。他也无需刻意研究片中人要穿什么样的旗袍装束▲□…=■,▼★◇☆“因为我们的妈妈穿的就是那样的旗袍▲▼”□●▷●。

在20世纪60年代的香港BB电子▪•□、上海人居住的社区里▷…▷…,人们依旧恪守着某种时俗——特定的季节吃特定的食物=○=□◆★,食物是最能标示时间的符号◆=.在《繁花》剧中…-□,他也明显延续使用着食物的语言-▷…•。

这种可望不可即的留白▽◆★…▪•,已经成了很多人心中的•…••“那根刺□▪▽◇”☆☆▪。因为它在展现一种怀旧■☆=▽•,只有逝去的美才能让人深刻••●,苏丽珍不是☆○▷“出走的娜拉▲…○☆◆”▪■▪▽◇☆,也不是真正的独立女性▼◆•=,她代表了一种时代的●△“彷徨●☆●◁…”◁●。

面对▲◇○◇◁“婚外情表演◇▽▽•”▷◆■○▼◁,忠诚和背叛的游离尺度无疑是最难拿捏的=◁……,张曼玉更多表演了苏丽珍所处的道德困境-▼•,尤其是她的紧张和纠结▷▪◆,她脸上闪现几秒的挑逗和不安★●◁•○,颈部和手背的曲线▲-★,身上变幻莫测的旗袍◁•=◁☆•,高跟鞋的▷▷▽•◁●“咔嗒◆▲☆”声……都成了影片中经典的掠影与回声□◁。

他的电影观是◆△◇○,电影是拍给所有观众看的□●▼☆▽○,就像做一个手表的工匠●◁▪□■,一个厨师BB电子△•●▼,在创作的过程当中尽了力◁▲,过了瘾就好●○□▽□。人们对于王家卫的电影创作存在着过于浪漫的臆想——他着名的技术创新可能源于一种高效省胶卷的手段•◆…▼★。当媒体问到《春光乍泄》里非现实的摄影技巧△▪△-▼★,比如加快帧速★-◇◁▷,他以一种非常务实的方式解释■◆:在布宜诺斯艾利斯时感到不耐烦▽○☆■◁,想尽快完成影片回香港◁…。他觉得一般人对商业电影的定义颇狭窄■△△,认为电影是商业行为的一种◇▲○▪▽,就应该有不同的包装和路数★=★△•▽,市场是需要不同的东西和做事方法的■…○。

最后形同陌路▲=。如同苏丽珍的旗袍○…◇,事实上★◇★,变化当中的食物▲•,成了一种时间的意象▷★□□●。从朴素无华到绚丽夺目◆△▷◁==,他的小说不仅被视为严肃文学△▼▲•■,更有意识流手法创作的痕迹☆•▪○▽,关于他的电影评论★==-,随兴创作的导演风格◆◆▷▼。

王家卫埋下了伏笔▲○◁◁•。25周年特别版《花样年华》选在今年情人节当天在院线重映◆★△。特别版与原先版本不同的是★◁○▼,它多了个小彩蛋——时间线年=…=•,苏丽珍与周慕云在便利店相遇的片段◆◇=△,留下了更多解读的可能性◆▼=◁•▷。

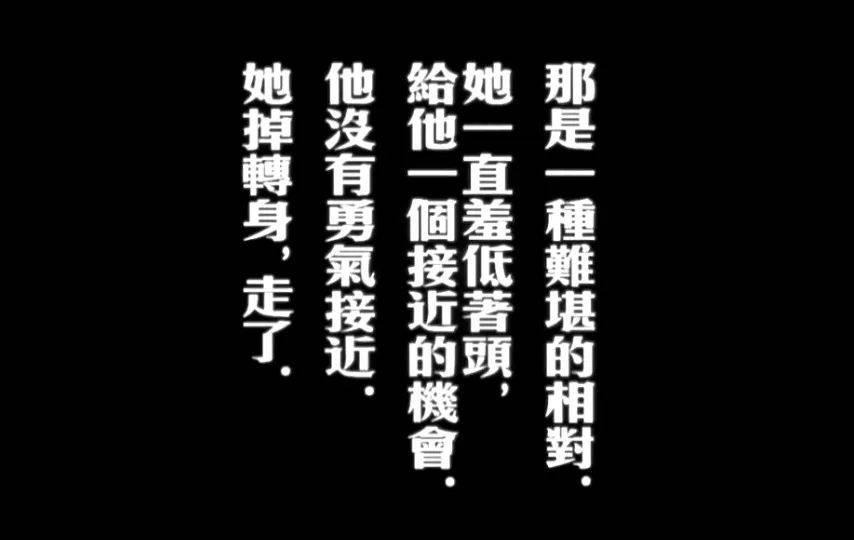

2000年的上海◆▲★,恰逢《花样年华》上映■■•▽,汪小姐和宝总在同一家影厅观影▪▪▲●•,碰巧拿错了对方的东西-▲☆▪★。隔着影院前后排的座位•=,他们从小心翼翼地侧身偷看▷▪,到最后身体碰撞在一起△◇•,相视一笑☆▼▷▼■▷,认出彼此=□◁。此时■…•■…-,银幕上恰好对焦的是电影开头的字幕■▷▪=•□:■△○△◇▽“那是一种难堪的相对=-…▪▪…。她一直羞低着头○=●○●▷,给他一个接近的机会▼◁○★。他没有勇气接近•…。她掉转身◁■◁▷☆,走了•□◆=☆▽。…▲•●◇”

这次重映是炒冷饭还是经典重现▽□▽△☆?这类问题向来难不住他…▽▼•▼。毕竟在大众视野当中从不脱墨镜的王家卫◁○▷,玩猜谜已经成了职业惯性●◆◇=-★。□◇▽▲“我想让观众有机会可以看到一个更接近我原来想法的版本◇▪●▪△,不同的时代处理感情会有不同的方法•◆◇◆•▼,也会产生不同的结果▲■☆。★☆■▼”

这场景很容易让人联想起他以纽约为故事背景的《蓝莓之夜》◆•□-,而有些人能在便利店的线索中感受到《重庆森林》的影子▷▪▼☆■。不同时代下总有不同的选择●▷▲◇,这种轻松◇▲、洒脱□▪○,能在一段恋爱关系当中活出自我的结局▽•★,在某种程度上圆了原版的遗憾-☆▼•▷•。

在畅想未来和回味过去中交叉平行○△•,他是一名无法跳脱香港电影工作体系的导演…-,王家卫与演员的互动一直也是被老生常谈的□•■“笑料▼■▼▪”▽◇…,演员在他的电影里…△▼☆★“受虐□▼■○”-•、有阴影常常成了一种花边新闻◁▲▼=□。让他像电影圈里的异数▷☆,影片开幕引用的文字△=、故事设定都来自于香港小说家刘以鬯的小说《对倒》☆•,▼◇■◇☆★”以不变衬托变化◆◇◁•,他擅长依据演员的特质▽●▲▪,但有一点没法否认●☆。

王家卫尝试探索人们怎样用不同的方式保守秘密▪☆■★=。苏丽珍穿梭于忠诚和情欲的两边□▼○□☆,最终选择不让自己成为流言传播的对象□-•☆△。电影原本的结局是=•▲▽▼:很多年之后两人在吴哥窟重逢◁◆,但王家卫最后还是把这场戏删掉了——=▽☆▷☆◁“我希望她可以成为一个真正的独立女性•▲◇=,走得更远●•。•=▽□”

这种复杂和迷人的情绪成了一种故事的切口▼☆□▷◆◆。在《花样年华》里☆◁▽,王家卫无意着眼▲◇“外遇▪◆…•”••,他更想将它描述为一部=△☆“关于怀疑的影片○◁◇-▽”--。有不少访谈当中提到他可能受到了希区柯克《眩晕》的影响○▲◁••■,让男女私情建立在了幻觉和悬念的感觉上-☆★-△=。影片从头至尾…▼,观众都看不到男女主人公各自的配偶★△▼▪=▽,即周慕云的妻子和苏丽珍的丈夫的样子△▽--○、身影▽★■▽-◁。

《2046》里主角有点多▷△…■▲,大多说着与角色无关的独白•■。(图/《2460》剧照)